Profile

佐藤 泉英(さとう せんえい)先生

札幌日本大学中学校・高等学校 所属 中学1年担任 生徒指導部 バドミントン部副顧問

教員歴18年 北広島市立東部中学校、石狩市立厚田中学校(現厚田学園)

社会科の教科の学びを通し、実社会で活用できる知識の習得を目指して、多様な授業方法を展開している。学校を開かれた「小さな社会」にすることが目標。本物の教育ができる環境を求め令和6年度より札幌日本大学中学校に赴任。趣味はサウナ、筋トレ。妻と長女、長男の4人家族。北海道江別市出身。

いつもサルを持っています。

Student

Y・Hさん(中学2年生)

(取材日:2025年1月16日)

INDEX 授業の流れ

- マインドフルネス(瞑想)を行って休み時間の気分から思考する状態への切り替え。

- 今日の授業の注意点などを連絡。

- 生徒の学習活動。自分の担当の箇所について調べ学習を行い深堀り。

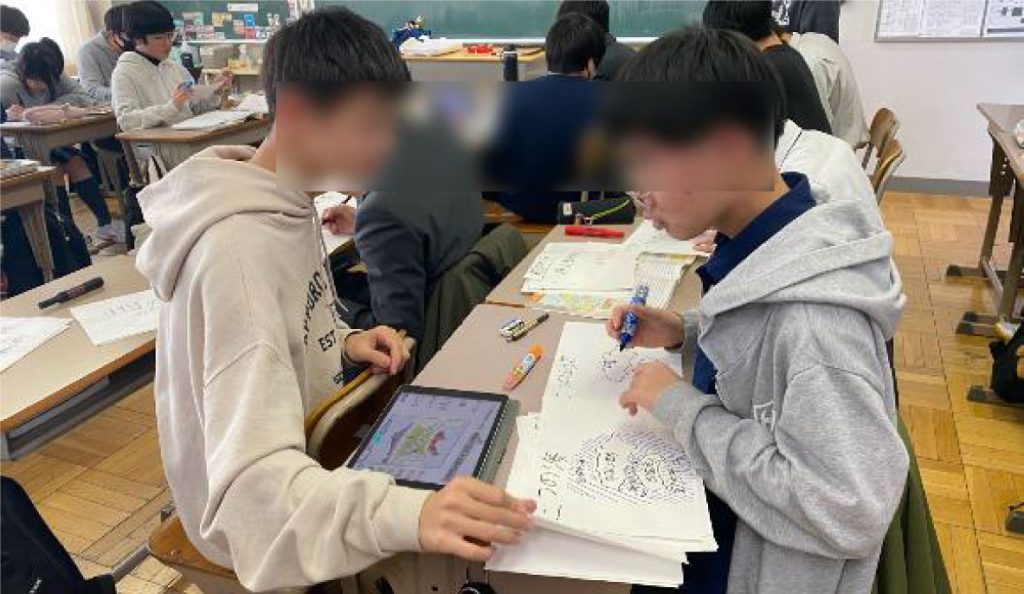

- 生徒相互で相談を行いながら各々のKP(紙芝居プレゼンテーション)資料を作成。

- 本日のまとめと次回の取組の連絡。

今回は中学校2年生社会の地理分野 日本の諸地域より②中国・四国地方の学習(全5時間)の1時間を取材しました。自然環境、交通網と生活、瀬戸内の工業、農業、観光の5つの分野を生徒が分担してそれぞれ調べ、深掘りし、A4紙にまとめていきます。3時間が深掘りと資料の準備、1時間が発表と共有、最後の1時間が振り返りに充てられます。「興味関心」、「コミュニケーション」、「ICT活用」、「データの利用」をキーワードに深い学びをしている様子が見られました。

先生が一方的に知識を教えるのではなく、生徒自身が興味を持った点を探究的に調べ、まとめていくことで、個人個人それぞれ違う観点から地域の特色を理解し、深く記憶されていきます。先生は生徒の活動のサポートに努めることで「主体的な学び」が実現されています。探究における「情報収集」「整理分析」「まとめ表現」の力の育成に関係が深い展開でした。

授業の冒頭は心と頭の切り替え時間

授業の冒頭はどの生徒も話をしません。1分間の瞑想の時間があります。これは佐藤先生がこれまでずっと取り組んできた授業の導入方法です。休み時間と授業中は脳の使い方が異なることから、切り替えが必要です。そのためにちょうど1分間の瞑想で一旦脳をニュートラルにしてあげることでスムーズに授業に入れるという考えで取り組んでいるそうです。この鈴は佐藤先生がいつも持ち歩いていて、作業時間や授業の指示を出す際のサインとしても使います。

できるだけ多くの授業時間を生徒の学びに充てる

先生の説明の全文は次の通りです。

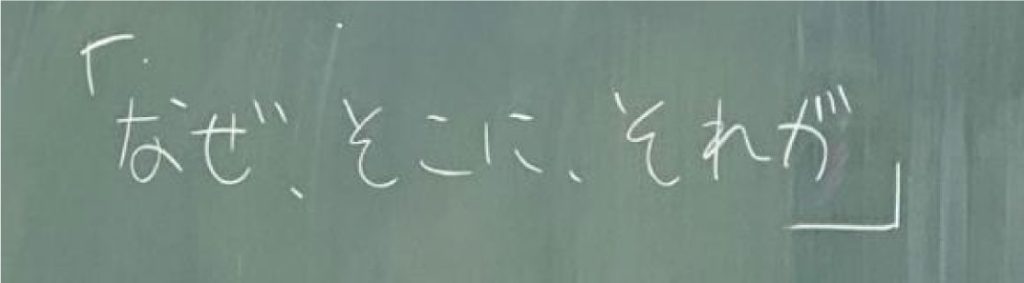

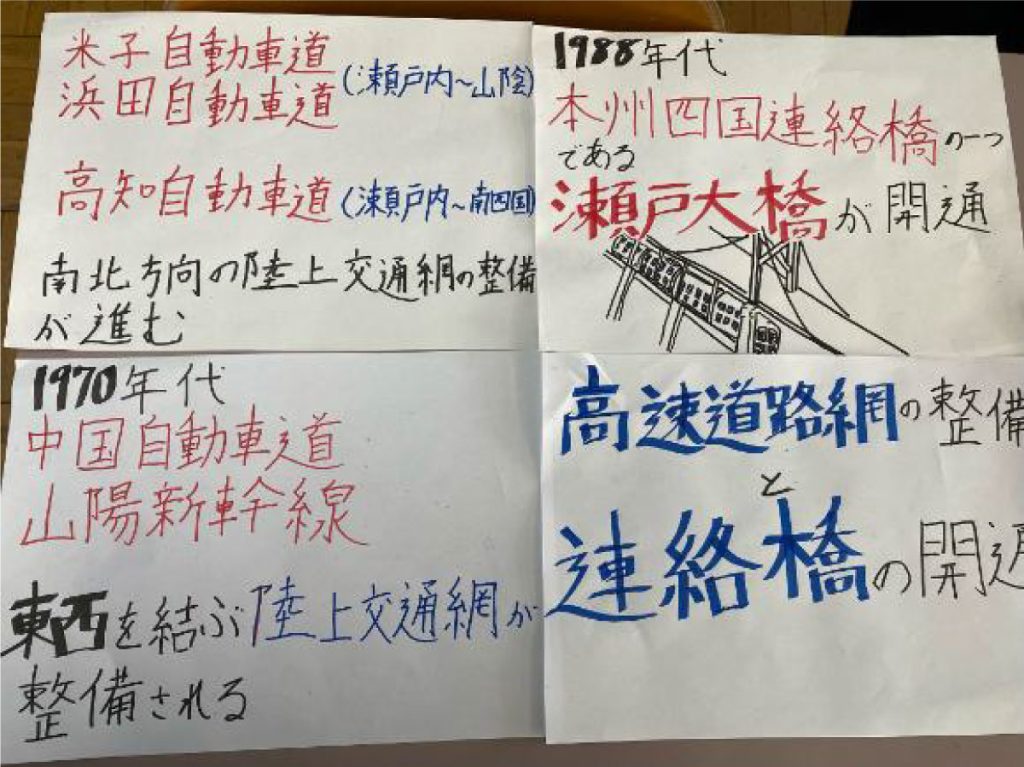

皆さん、今日も「地理の探究」というテーマで授業を進めていきます。まずはタブレットを閉じて、こちらを見てください。ありがとうございます。最初に考えてもらいたいのは、「なぜそこにそれが存在しているのか」ということです。これを意識しながら、自分なりの仮説を立ててみてください。そして、その仮説を具体的な理由や例えを交えながら説明できるようにを心がけましょう。例えば、本州四国連絡橋について考えてみます。この橋はなぜその場所に建設されたのでしょうか?橋が建設された理由として、まず「海上輸送が困難だから」という仮説が立てられますよね。島が多い地域では、島同士が繋がっていないことで物流が難しくなることが理由の一つです。そのため、橋を建設することで問題を解決しようとしたのだと考えられます。さらに、本州四国連絡橋の建設理由はそれだけではありません。他にもたくさんの理由があります。それを調べる中で、「概念的知識」が身につき、今後の学びに活かせるようになります。ぜひ、「なぜそこにそれがあるのか」を意識して取り組んでください。また、この授業で立てた仮説や調べたことは、他の場面でも活用できます。もし困ったら、仮説を紙に書き出してみると良いでしょう。ペーパーにわかりやすくまとめることで、誰かに伝える際にも役立つはずです。質問があればいつでも聞いてください。それでは、始めてください。

ここまでで授業が始まってからたったの5分です。これ以降は生徒の学習活動になります。50分のうち、先生が話すのは5分だけ。残り45分は生徒の学習活動に充てられていました。

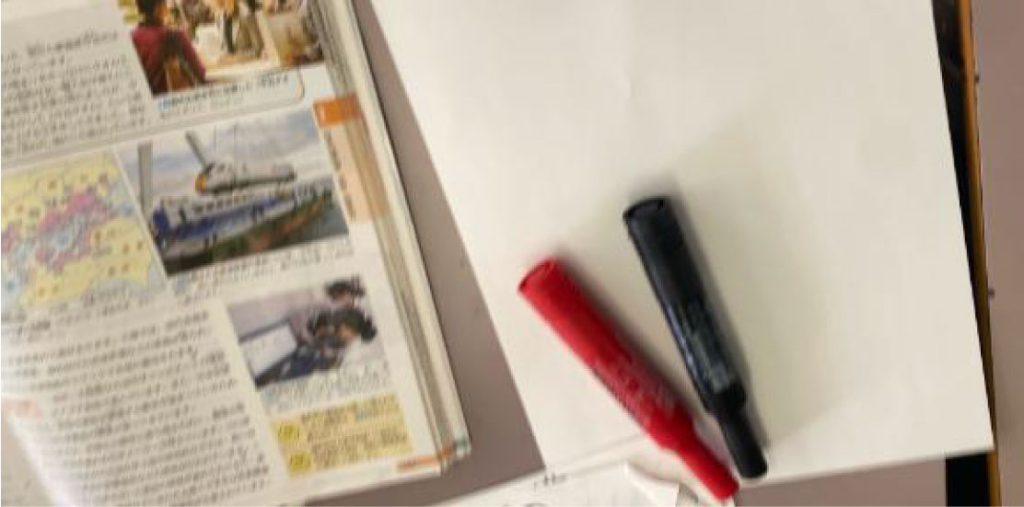

情報収集は教科書と資料集から ICTでより深く

情報収集の基本はまずは教科書と資料集を読むこと。教科書には地域の特徴がある程度網羅的に書かれています。そのため生徒はまずは教科書を読みます。その中で「これはなんでだろう?」という問いが生まれ、そこを深掘りしていきます。情報を得たときに原因を考えることはシステム思考を想起させます。

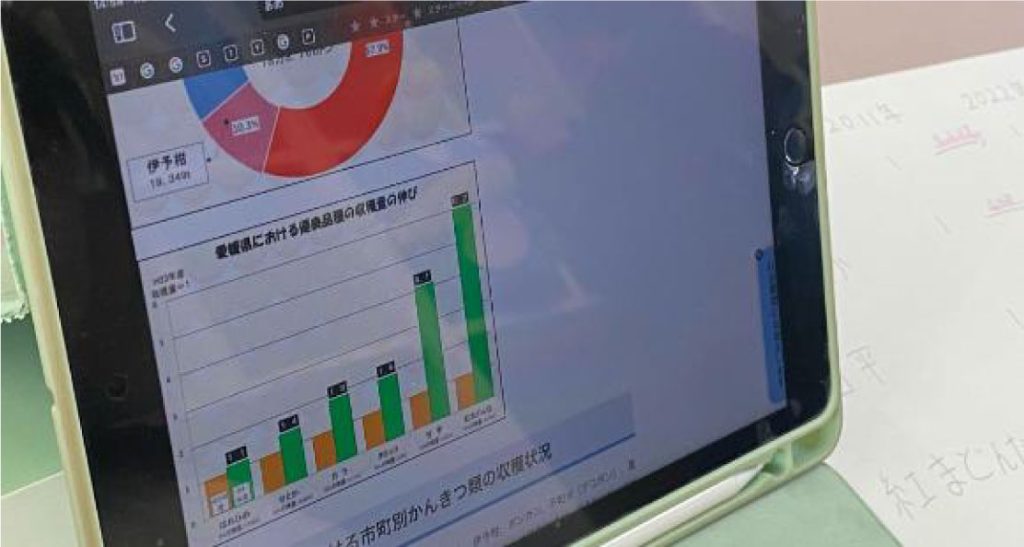

深掘りするテーマが決まった生徒は教科書に載っている資料や地図帳のデータも見ますが、それだけでは足りなかったり、さらに調べる範囲が広がったりします。その時にICT機器での検索が役立ちます。ある生徒は、実際に広島に行ったことが無いので航空写真からさらに詳しく町の様子を調べていました。またある生徒は香川県のホームページに掲載されている柑橘類の生産量のグラフに注目して読み取っていました。

このように初期の情報収集を教科書から進め、各自の課題が見つかったものに対して、ICTツールを使うことでより深く効率的に情報収集が行われていました。

コミュニケーションによる学びの深化

黙々と自分独りで学習活動を進める時間もあれば、コミュニケーションをとりながら学んでいくこともあります。「どうやって調べた?」「ここに情報あるよ」「あ、絵書くとわかりやすい」「なんで?」「あーそういうこと!」会話からは四国中国地方の学びと気づきと喜びの声が聞こえました。

分からないけど先生に聞くのは勇気がいるし躊躇してしまう、なんて事がありません。また、興味がないから居眠りをしてしまうなんてこともありません。クラスの一人一人が脳をフル回転して学びを進めていきました。

説明することは知識のアウトプット。インプットとアウトプットを授業時間内で行われており深い理解と知識の定着が期待されます。

先生は生徒の活動の支援者

生徒の学習活動中、佐藤先生は忙しく動き回ります。学びが停滞している生徒に気づけば、すぐにその生徒に声をかけます。必ずしも解決策をすぐに教えるのではなく、生徒自身が気づいたり行動したりできるようにし、生徒の成長につながる足場架けに徹します。「ちょっと隣の人のを見てみようか」「同じところ調べている人いたよ」「この内容で大丈夫だからこっちの資料もみてみたら?」

順調に進んでいる生徒にはその場で説明を求め、「どうしてそうなの?」「これはなぜ?」と質問をします。生徒の問いを広げたり、学びを深めたりしているようでした。生徒とのディスカッションは周りの生徒も見聞きしていて、直接先生とディスカッションをしていない生徒も、「もっとここを調べなきゃ!」と活動が積極的になっていました。

生徒の活動45分の間、佐藤先生は常に生徒の活動の様子を把握するための観察していました。講義だけでは見ることができない生徒の性格や行動の特性を把握することでさらに次の授業に活かすことができます。

手書きの成果物が思考力表現力育成に貢献

この単元の最後にKP法(紙芝居プレゼンテーション法)を用いた発表・共有が予定されており、まとめ資料を作成します。デジタルでは簡単に削除追加でき短い時間で整った体裁にはなるものの、無機質な資料になりがちです。その点、手書きはどの様に見せるか深く思考しながら作成する必要があります。個性的な表現がしやすいのも特徴です。また限られた時間の中で作成するための時間のマネジメントも習得していきます。深い知識をつけるために手書き手法を用いているとのことでした。

生徒の感想

小学校の社会は黒板の前で話す先生の話を聞いてノートに書くことがほとんどでした。説明を聞きそびれるとわからなくなってしまうことや眠くなってしまうことがありましたが、佐藤先生の授業スタイルではそういうことはありません。また興味のあることを調べているので楽しく学べています。細かいところまで全部は学ぶことができていないけれど、問題集をやることでどこの知識が薄いかが分かるのでそれで穴埋めができています。自分で調べて深く学んだところは結構しっかりと覚えられていると思います。

佐藤先生の感想

日大の生徒は主体的・協働的に学べる生徒が多いです。大人として社会科の知識の土台となるミニレッスンを行うことと、学ぶためのマインドセットについて生徒に伝え共に考えていくことのみ発信しています。いうまでもなく生徒は私たちの想像をはるかに超える思考をしています。社会で活躍するために「正解のない問い」に立ち向かって粘り強く、かつクリエイティブに学ぶことができるようになって欲しいです。一生懸命学ぶ生徒にはいつも感謝していますし、私自身も学び続けたいと思います。

まとめ

佐藤先生の探究的な授業では、生徒が意欲的、主体的に学んでいる様子がよく伝わります。日本の地域社会を浅く広く学ぶのではなく、興味関心を育みながら深い学びをし、知識以外の資質能力も育んでいることがよくわかる授業でした。

(取材・記事 未来教育創造部 本岡)