Profile

藤牧 朗(ふじまき あきら)先生

札幌日本大学中学校・高等学校 2学年副担任 未来教育創造部

・私学中高一貫校出身、私立文系、国立理系大学卒

・教員としては、横浜市立中川西中学校、ドルトン東京学園、茨城県立並木中等教育学校など、私立公立、共学校、女子校、男子校、そして全寮制の学校まで多様な教育機関での教員経験

・教員免許10枚所持 ・法政大学兼任講師 ・温泉ソムリエマスター

・(元)東京大学大学院医学系研究科客員研究員

民主主義社会のなかで生きる、そしてその社会を支える「自律した市民」を育てることを使命としてこの教科を担当しています。さまざまな今までの経験を活かして、生徒の皆さんに生きていくのに役に立つこと、特に、地理、歴史、公民といった科目の学びを通して、「リテラシー」を身に付ける「時間」を提供していきます。また、生物や化学等理科系科目を担当するときには、その知識や「学び方」「考え方」が生活(実人生)においてどのように役に立つのか、知識として身に付けるだけでなく、そこのところからいっしょに考え、物ごとの「観方」「考え方」を考え身に付ける時間としての授業づくりをしています。

Student

(取材日:2025年1月22日)

INDEX 授業の流れ

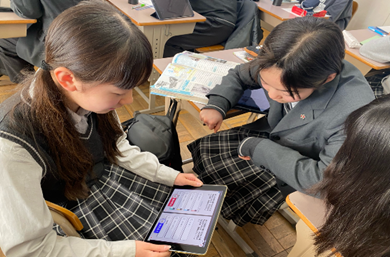

- プレゼンテーションの最終準備。

- 映像デバイスとの接続。

- 六グループによるプレゼンテーション(授業)。

- 参加しながら学び、相互評価。

今回は中学校2年生社会、歴史分野第5章近代前半(全7時間)の1時間、「第4節近代国家への歩み」を取材しました。一つの章にある中から6ページに内容をグループで分担し、それぞれ教科書や資料を読み込んだ後、その範囲内で特に興味深かった内容をまとめてクラスメートにプレゼンテーションします。1時間の授業で班分け・分担決め・読み込みと資料の準備、次の1時間が発表と共有の時間となります。2回の授業で1~2つの節を終え、それを3回繰り返したあと、最後の1時間は先生から知識や情報の補足を行ったり、発表に対してのフィードバックを行ったりして全7回でひとまとまりの学びを深めます。

聞いている生徒が“楽しく”学べるために、発表には工夫が凝らされ、演劇的手法やICTが有効に活用されていました。また、聞く側も相互評価の用紙に記入しながら真剣に参加できる工夫がされていました。聞く側を意識した表現力を高める取組が特徴的な授業です。

■プレゼンテーションの最終準備

今日の授業では6つのグループがプレゼンテーションを行います。発表前の最後の打合せの時間が与えられます。資料はオンライン上で共有できますが、実際にプレゼンテーションする時は顔を合わせて打ち合わせが必要になります。「ここで君が言った後に、僕が音楽を流して・・・」といった具合です。オンライン共有だけでなく、対面での細かな打ち合わせや即興的な調整が可能になる点が学校に集合するメリットです。

■映像デバイスとの接続

教室の左前の天井につりさげ型のモニターが設置されています。モニターにはアップルTVという無線でiPadと接続できる機器が取り付けてあります。生徒が持っているiPadをミラーリング(手元の画面を映し出す)することで、教室にいる生徒みんなに自分たちで作ったスライドを見せることができます。モニターへの接続は十数秒でできるのですが、時折電波状況が悪かったり、前の人の接続を切り忘れたりという事で手間取ってしまうことがあります。しかし、少々の困りごとが発生してもすぐに先生が手を貸すことはしませんでした。機器の操作が得意な生徒が、解説しながら教えながら解決するのです。このように、ちょっとした障害があっても生徒たちが協働的に解決し、クラス全体のICT機器の操作技術が向上していくとのことです。

■六組のプレゼンテーション

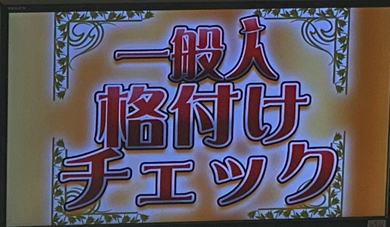

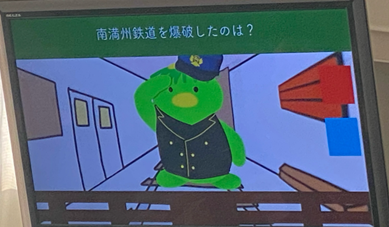

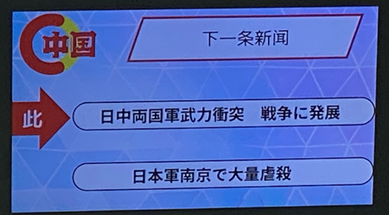

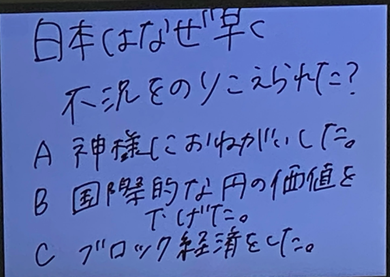

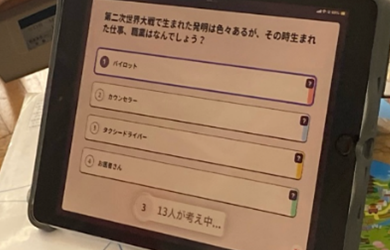

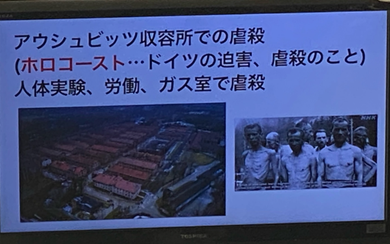

この日のトップバッターは近代日本と満州との関りについての発表です。5人が教卓の前に並びます。一人はモニターに接続してスライドを映します。他のメンバーは教卓の前に椅子を並べました。「クイズの参加者3人来てください。では呼びます●●君・・・」モニターに問題が表示されます。テレビのクイズ番組で見たことがあるような、映像が流れます。大変高いクオリティの映像です。効果音と共に「満州鉄道を爆破したのは?」と表示されました。呼ばれた3人が答えます。3問クイズが出題され最初の発表が終わりました。二組目は毛沢東をテーマにした中国の動向についての説明です。このチームもクイズが出題されました。三組目はテレビ報道?と思われるような、どこかで見たことがあるようなニュースのトピック画面が現れました。こちらのグループはテレビの記者会見の様子を実際に演劇で表現します。記者のシャッター音も鳴らすという手の入れようです。四組目のスライドは一般人格付けチェックと表示されました。各グループから1名選出し、某番組と同じようにクイズに回答し、不正解になると格が下がっていくというルールでした。授業は開始してから40分ぐらい経過していますが、生徒たちは回答者も視聴者もプレゼンテーションに集中しています。五組目は学校で導入しているロイロノートスクール(アプリ)に搭載されているクイズ機能を使ったプレゼンです。このクイズ機能は答えるまでの時間が計測されていて、参加者の順位が表示されます。1問1問盛り上がります。6組目はナチスドイツについて丁寧にまとめたスライドの発表で、クイズを準備していましたが、時間の都合で割愛することになりました。先生からは、1組目の発表の途中に、制限時間を守るように注意がありましたが、全体的に少しずつ時間が押してしまったために発生したトラブルでした。しかし、生徒の振り返りには、「時間を守れるような事前の準備不足」についての記入があり、失敗を通して学んでいることが分かりました。

■工夫された視聴覚資料

今回の発表ではすべてのグループがiPadの画面をミラーリングしてプレゼンテーションを行いました。特徴的であったのはどのグループも「クイズ」を出題していたことです。クイズを使うと、参加意欲が湧くために、プレゼンの時に使うのが流行っているのだとか。クイズを出題するだけでなく、その表現の仕方などはテレビで人気の手法を真似したり、効果音を入れることや、生徒自身が演劇をするなど、様々な手法を試しています。また視聴者はそれらを見て、表現する方法の知識や経験を積んでいきます。限られた時間の中で様々な表現技法を用いるためにICT機器が積極的に活用されています。

■相互評価を通して評価の規準を知る

このプレゼンテーションの目的について説明の後、次の5つの規準についてA、B、Cの3つの基準と自由感想を記入し、全員で相互評価します。基本的にABCのどれかをつけますが、Aの中でも特に素晴らしい場合Sをつけます。規準の概要は次の通りです。

1.学習内容(知識)が十分に盛り込まれているか

2.内容のわかりやすさ

3.興味関心を引く工夫がされているか

4.声の大きさ、速さが適切であったか

5.メンバー全員の協力姿勢

これらの規準は事前に提示されていて、生徒たちは準備の際にこれらを意識して取り組みます。そのうえで、全員からのフィードバックをもらい、振り返りを行い、次の機会に活かしていきます。また、この評価は成績評価の一部にも使われるため、気を抜くことができないとのことです。

■先生の役割

授業中先生が話したのは、授業の冒頭で「では今日は発表ですね、最初に少し準備の時間を取ります。1番目の発表は準備をしてください。」と1組目のプレゼンの最中に、「時間が押すと他のグループの時間を奪ってしまうので、そうならないように。」という注意、そして授業の終了時に「では今日はこれで終わりです」これだけです。生徒たちはこの日の授業で何をしなければいけないかわかっています。プレゼン中は先生は手を貸すことはしませんが、生徒たちの発表の様子をじっくりと観察し、見ていました。生徒の自主性を尊重し、問題解決能力を育成することに注力しています。

■生徒インタビュー

Q 今日の授業はどのような授業ですか?

A 歴史の勉強の方法で、グループ分けをしてから、発表するところを分担します。1時間は打ち合わせなどプレゼンテーションの準備をする時間で、次の1時間で発表します。

Q ほとんどのグループでクイズを取り入れていましたが、その理由は?

A 最近流行っています(笑)以前は、クイズが無かったのですが、ただ聞いているだけだと眠くなったり、覚えられなかったのですが、ある時クイズをやったグループがいて、すごく楽しく参加できたので、みんなやるようになりました。正解したいという気持ちがあってみんな真剣に考えます。あと、楽しいからっていうのもあります。

Q 選択肢も一見全然答えと関係のないようなものもありましたが、それについては?

A (笑)人気のある先生の名前とかも選択肢に入れてます。まじめすぎるよりも楽しめるってことを優先しました。

Q このスタイルの授業の良いところ、逆に気になるところはありますか?

A 良いところは、発表する場所や発表の仕方が生徒の自由に任せられていることです。興味があるところをグループで話し合って決められるので、その場所を深く学ぶことができます。深く学ぶとやっぱり記憶に残ります。気になるところは、あえて言うなら先生の講義が少ないという事です。先生は教えるのが上手なので、単純に知識を増やすだけなら先生の話を聞いた方が早いと思います。ただ、このスタイルでは発表前に学習ノートを作るので、それをきちんとやることで知識は増やすことができますし、主体性や協働的な力をつけるということが先生から説明されているので大事な学び方だと思っています。

■藤牧先生の想い

ぼくの「時間」は、「講義」でもなければ「授業」でもないのです。生徒主体の「活動時間」となるように工夫しています。観ていただければお分かりのように、この時間の中では、ぼくの方からは特に何も「授けて」はいません。生徒がほかのクラスメイトに対して、与えられた部分に関して、わかりやすくおもしろく伝えているだけなのです。いわゆる、「授業を行うのは生徒」ということになるでしょうか。ここで、ぼくが行っていることは、生徒たちの「やってみたい、もっと知りたい、もっと学んでみたい」という気持ちを育み、安心して学べる場を創って提供することです。すべては、個々の生徒が考え、生徒たち自身が動いて進んでいきます。学びは、「学び方」を含め、生徒自身が身に付けることであり、ぼくができることは、その「学びの場」を提供することだけと考えています。学習指導要領に沿ったうえで、できる限り、「主体的」で「協働的な」「学びの場」を生徒たちといっしょに創り上げていきたいと努めています。

■まとめ

授業プレゼンテーションでは、楽しくわかりやすく表現することを目的に、深く調べ、主体的に学ぶことができていました。特に、生徒たちがクイズ形式や演劇的手法を活用することで単なる暗記ではなく、歴史的事象の理解を深めながら、主体的に学ぶ姿勢を培っていた点が印象的でした。そしてこれらが成立するために相互評価シートが学び方のガイドとして有効に機能していることが分かりました。

(取材・記事 未来教育創造部 本岡)