Profile

本岡 泰斗(もとおか たいと)先生

札幌日本大学中学校・高等学校 中学校1学年副担任

未来教育創造部 SSH企画推進委員 GCコース 国際バカロレア担当

・大阪の私学中高一貫校出身、国立理系大学卒

・流通小売り業界でスーパーバイザー、マーチャンダイザー、商品開発者を経験後、北海道室蘭市の私立高校で12年、札幌日本大学中学校・高等学校で6年勤務

・理科教員

・昭和女子大学現代教育研究所研究員

・探究を探究中

・DIY、料理、釣り、熱帯魚、自転車、スキー 趣味多数・・・

私立中高一貫校で大学受験に向けたカリキュラムを履修し、現役で国立大学に進学するも、学ぶことや研究することの真の楽しさを大学で感じられず、社会の中で学ぶことを決意。流通小売りでの利益至上主義や淘汰的な考え方に疑問を持ち、社会を変えていくためには教育改革が必要と感じ教員に転職。教科の学びはもちろんのこと、教科を超えて生涯学び続けられる教育とは何かを追究しながら日々の教員生活を送っている。

Students

K・Sさん(中学1年生)

K・Yさん(中学1年生)

(取材日:2025年4月15日)

Index 授業の流れ(2時間続き 100分間)

1.授業の趣旨の説明と見本の提示(5分)

2.科学者の一覧を配布

3.ブリタニカスクールを使った調査(15分)

4.資料の作成(30分)

5.グループ内発表(20分)

6.代表発表会(25分)

7.授業のまとめと振り返り(5分)

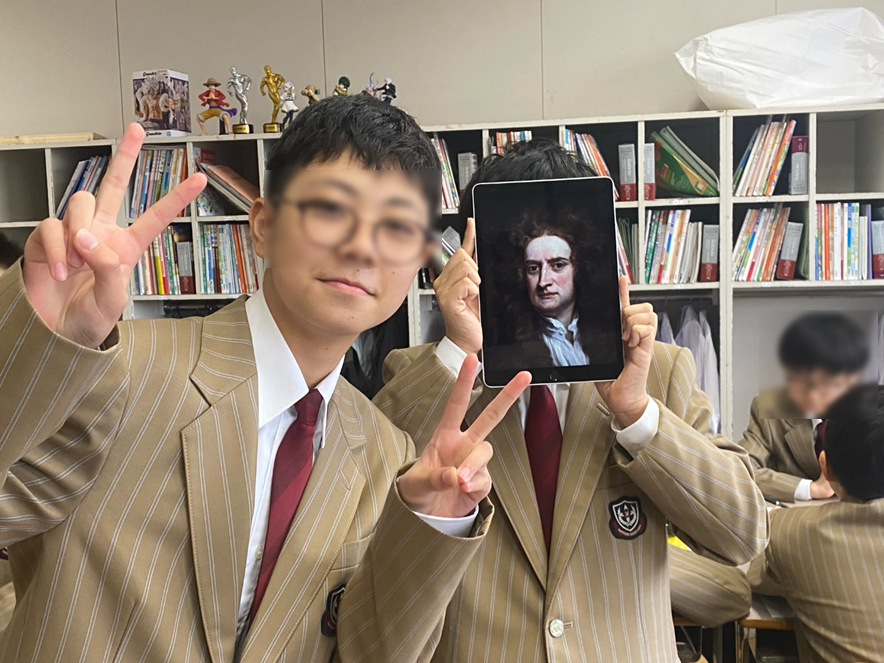

今回は中学校1年生GCコースの理科を取材しました。この授業は中学校に入って初めて受ける授業で、中学校の教科書には載っていない深い内容まで学んでいます。生徒たちは先生から配布された科学者の資料と名言の資料から自分の興味のある科学者決め、英語のブリタニカスクールを活用して調べ、その科学者の業績をまとめます。さらに科学者になりきって、その科学者から「私」に対する手紙を書きます。科学者になりきるためにはしっかりと情報を調べ、理解しなければなりません。また、自分自身を俯瞰する練習にもなる授業です。グループでの共有や質疑を通しながら、科学や科学者に対する興味と知識を協同的に深めていく2時間続きの授業です。

デジタル教材としてのiPadとアナログ教材である紙やペンを有効に使用し、限られた時間の中で学ぶ工夫が随所に織り込まれています。また生き生きとした表情や会話から”楽しく学ぶ”が感じられるのが特徴的でした。科学者から「私」への手紙は、中学1年生が急に大人になって、アドバイスしているという状況が作り出され、生徒自身の成長につながっているようでした。

■授業の趣旨の説明と見本の提示

先生の話し初めから何だか声色が違います。「観察せよ・・・」どうやら先生はパブロフになり切っているようです。今回の授業は科学者になり切って調べ、名言や研究業績を調べ、そして科学者から自分に宛てた手紙を書くことが説明されました。使う紙は3枚です。与えられた時間もスライドで表示されています。

■科学者の一覧を配布

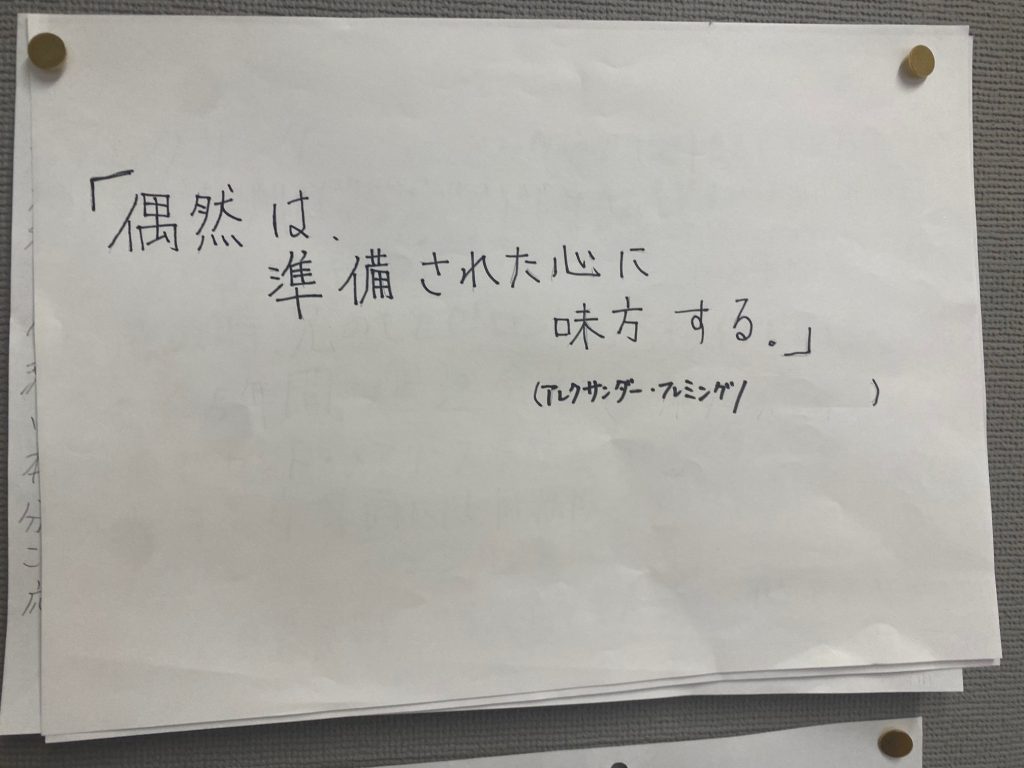

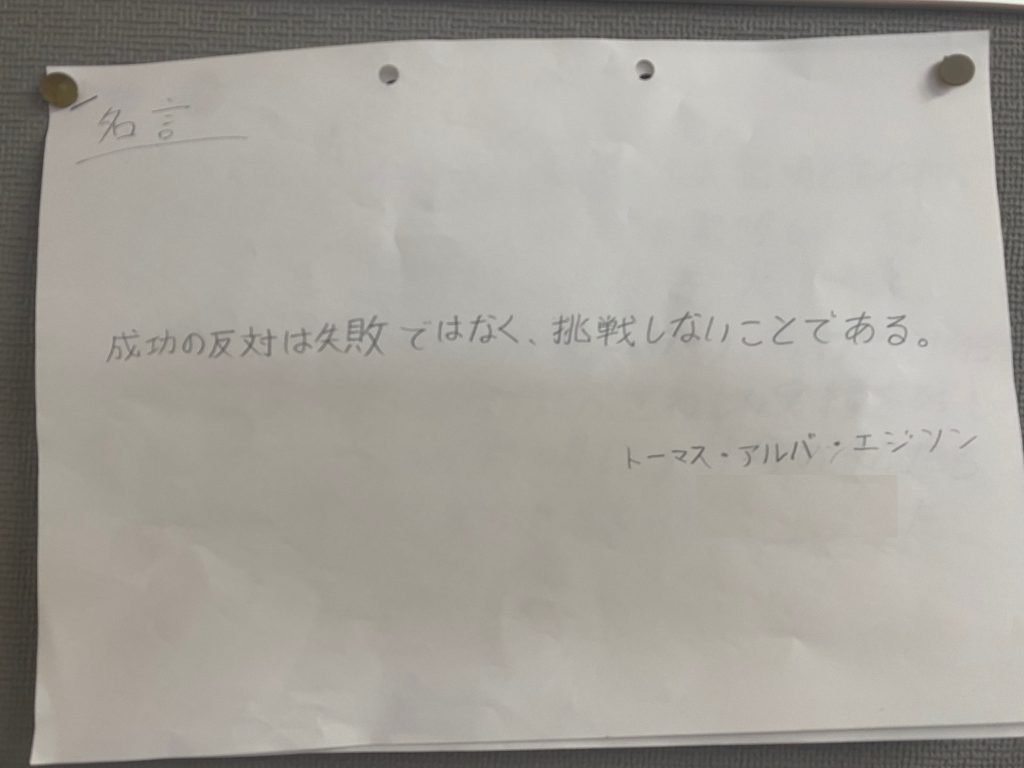

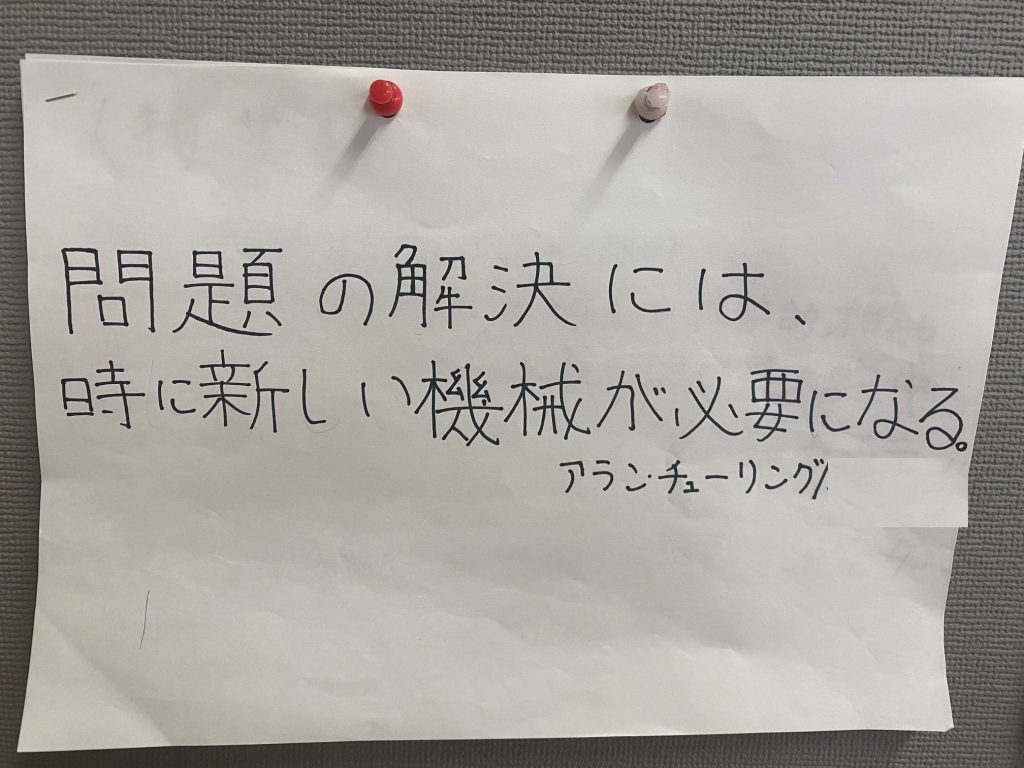

先生から資料が配布されます。資料はロイロノートスクールというアプリを使って配信されます。今回配信されたのは学術分野ごと10人ずつ、計100人分の科学者の名前と簡単な業績の資料と、30人分の科学者の名言集です。生徒はこの資料の中から選ぶこともできますし、それ以外の人物を調べて選ぶこともできます。先生曰く、生成AIを使って作成したとのことです。

■ブリタニカスクールを使った調査

続いて、実際に情報を収集する学習です。今回は、札幌日大中学校で導入しているブリタニカスクールを利用するのがルールです。ブリタニカスクールは英語のオンライン辞典で、内容について専門家の校閲が入っているため、世界的に認められた正確な情報源として利用ができるとのことです。今回はGCコースの授業という事もあり、英語を活用する取り組みになっています。調べたい日本語をgoogle翻訳などで英語に変換し、それを検索欄に入力することで調べたい内容に向かうことができます。調べたい内容が表示された後、アプリ内の翻訳機能を利用して日本語に翻訳した文章を読みます。英語圏で生活していた生徒は翻訳せずにそのまま読んでいました。ブリタニカスクールは小学生用、中学生用、高校生用から選択することができ、それぞれ英単語のレベルが異なります。授業としては理科ですが、英語の活用についてもスキルを向上させることができる取り組みになっていました。

■資料の作成

1枚目:科学者の名言と科学者の名前

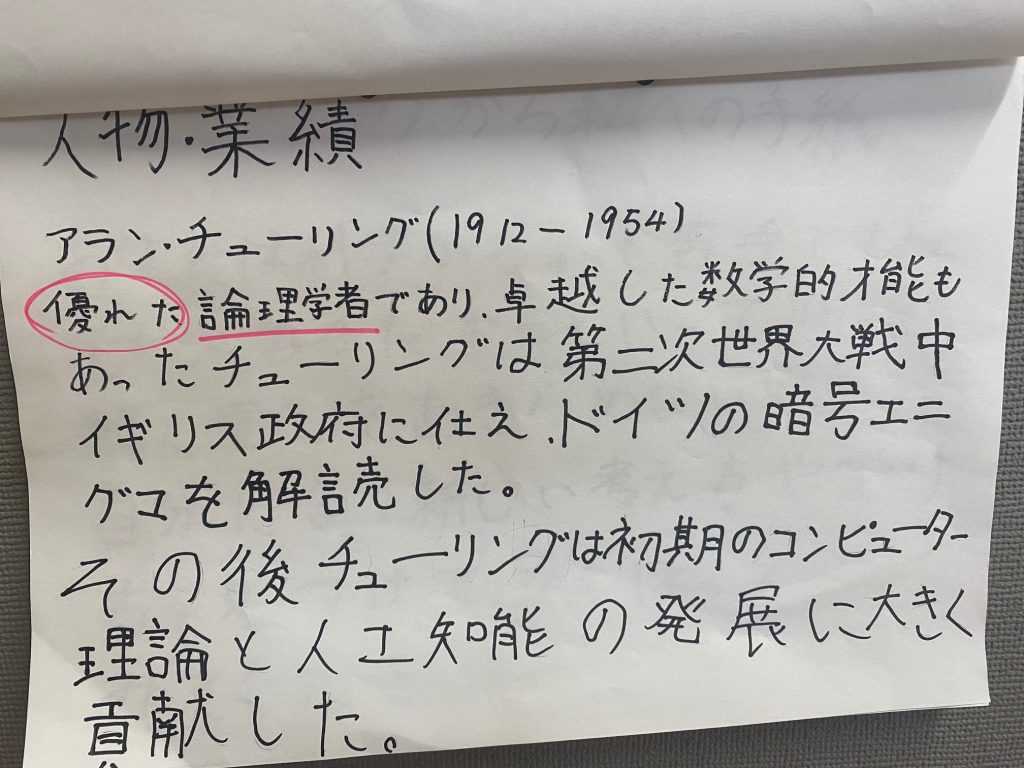

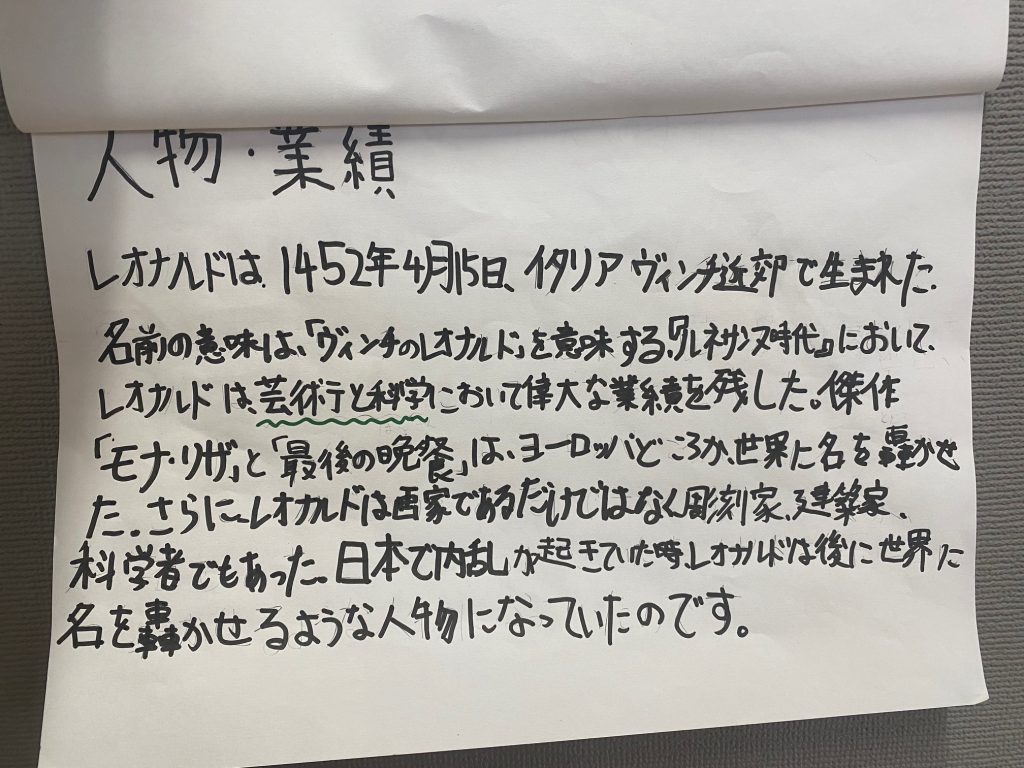

2枚目:科学者の人物と業績

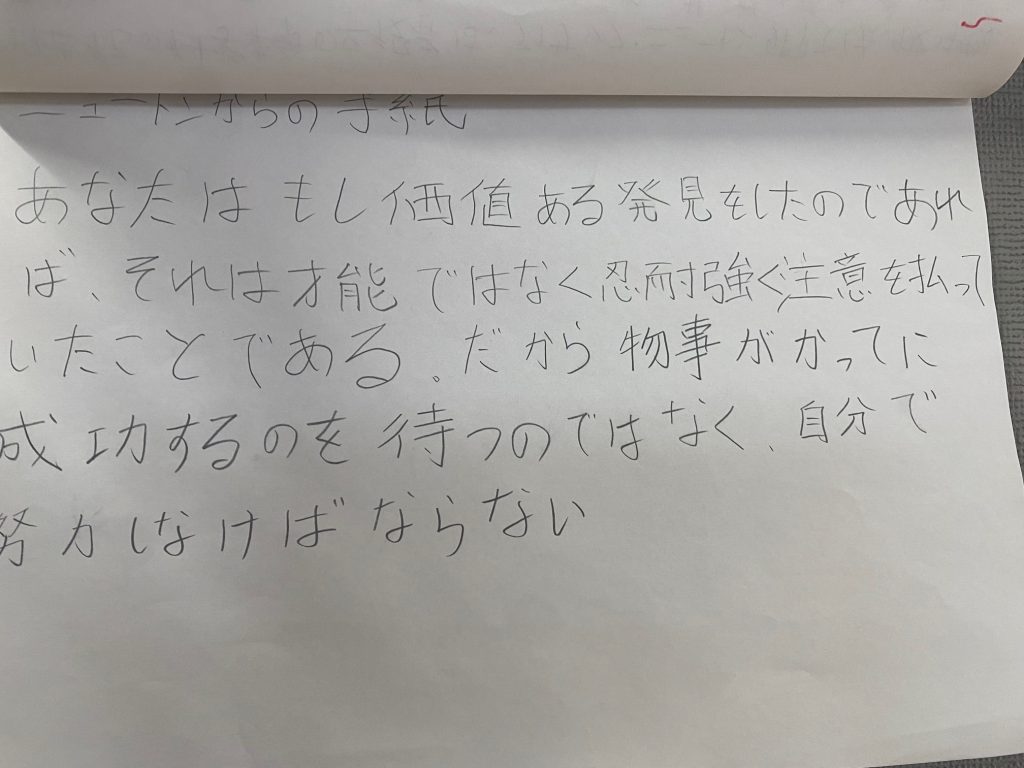

3枚目:科学者から私への手紙

生徒はそれぞれ3枚の資料を作成します。ブリタニカスクールで調べた情報の中から必要だと思う部分を抜粋します。また、手紙を書く段階では、深い理解が必要になって、再度じっくりと読み込んだり、調べたりする生徒もいました。

※作成は30分で計画されていますが、今回は写真撮影の行事が授業途中に入った関係で一部授業時間外で作業を進めています。

※画像の1枚目、2枚目、3枚目は、それぞれ異なる生徒の資料です。

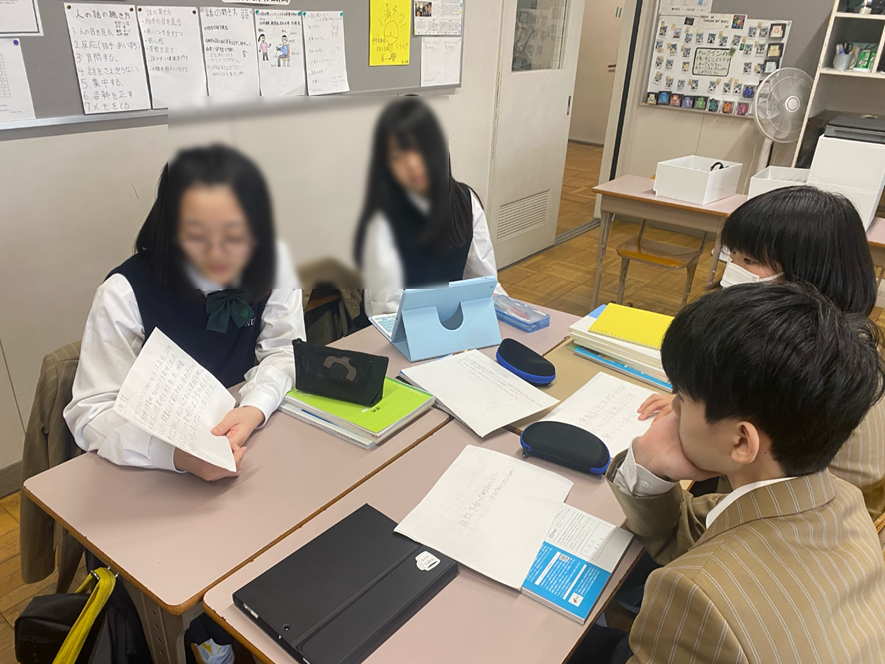

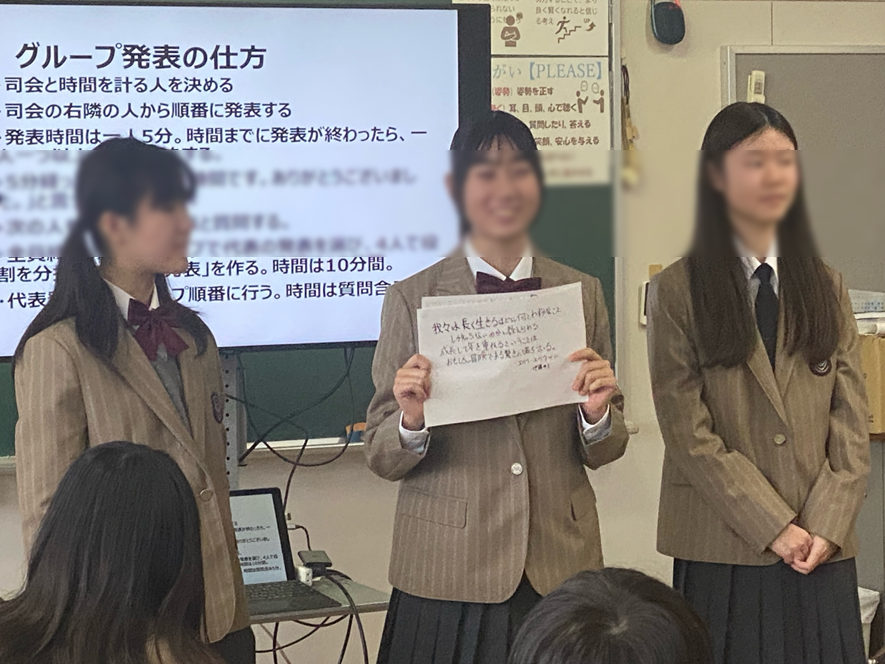

■グループ内発表

資料作成の次は、4人のグループ内での発表です。ここでは司会と計時の役割を決め、発表者は5分間の時間が与えられます。先生からは5分間を必ず使うようにとの指示が与えられます。発表後は質問や感想、意見を交換し、5分間有効に使うことが大切だと説明を受けます。発表は、紙芝居のように資料を見せながら、時に身振り手振りを交えながら説明します。机に資料を広げるグループや立って発表するグループなど、それぞれの個性が光ります。

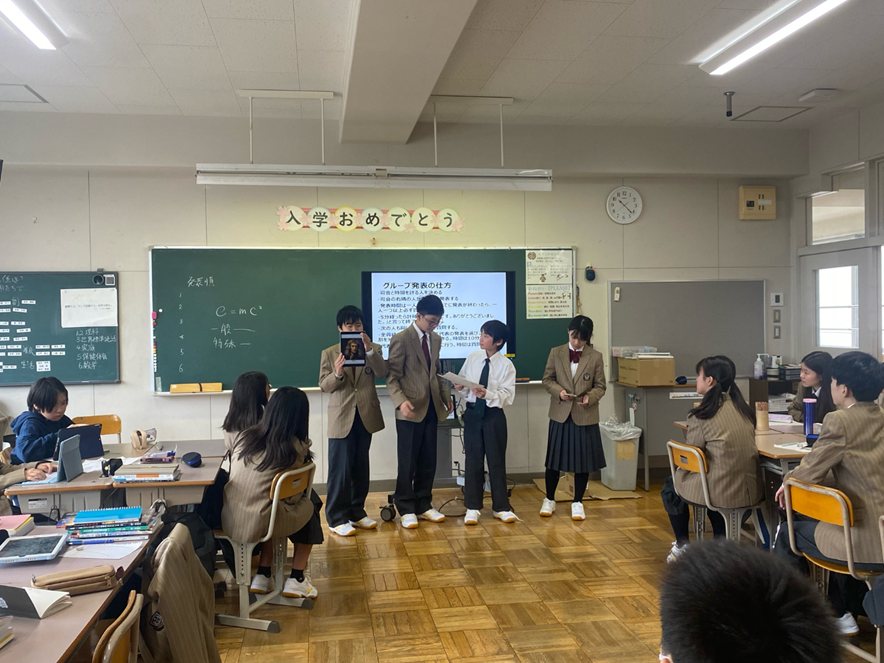

■代表発表会

グループ発表後は、代表発表です。各グループで代表にする発表を一つ決め、それを4人で発表します。発表では、3枚の資料を分担しつつ、質疑の担当者を決めるグループが多かった印象です。質疑の時間では、手が上がりますが、グループ内での質疑に比べると、「相対性理論ってどういうことですか?」など、やや難しい質問が見られました。グループ活動では距離も近く、様々な質問や意見が出やすい状況に対し、全体発表になるとややかしこまってしまう印象も見られました。感想でも、全体発表になると質問に臆してしまったというものがあり、同じ発表でも形式が変わると内容や印象も異なってくるという事が分かりました。

■授業のまとめと振り返り

まとめの時間では、先生から「大変高度な取り組みを限られた時間の中で協力しながら遂行したことがとてもすごいことだ」というフィードバックがありました。そして、この授業の真意が伝えられます。「中学生や高校生が学ぶ内容は、今皆さんが調べてきたすべての偉大な科学者の実績です、つまり、偉人の歴史を学んでいることに他なりません。それは理科だけにとどまらず社会も数学も国語もそうです。科学者たちも、それ以前の偉人の成果を用いて研究してきました。私たち人類は、過去の偉人の上に未来を創り、そして後世の人も同じように続いていきます。これから中学校、高校で学ぶことは偉人の歴史を学び、そして未来を創るために必要なことなのです。しっかりと学び、未来を創ってください。」

その後、生徒は振り返りのカードをロイロノートで記入します。カードにはよかったところ「P」、うまくいかなかったところ「M」、感想など「I」を書く欄があります。取り組みについて自らを振り返り、言語化することで形成的な評価になるとともに、これらは蓄積されていき、自分自身の変容を知ることができるとのことです。このカードはSS未来創造の授業で既に使われ実績のあるものだとのことです。

■評価について

評価については3枚の資料とPMIカードにおいてルーブリックを元に評価されます。今回のルーブリックを掲載します。成果物は3枚きちんと仕上げることが重要で、内容については評価の対象になっていません。振り返りのPMIカードは、自分の問題として振り返りができているかがポイントになるとのことです。

■生徒インタビュー➀

Q 今日の授業の感想を聞かせてください。

A 今までやったことがない授業で楽しかったです。

Q どのようなところが楽しかったですか?

A 小学校の授業では、先生が説明して、決められたことだけやる感じだったのが、今回の授業では自分で決めたり考えたりできる授業だったところです。

Q 今回はどのような科学者を選びましたか?またその人の名言は?

A ガリレオガリレイを選びました。「それでも地球は動いている」です。

Q どうしてそれを選んだのですか?

A ガリレオは夜空を見上げながら星の動きを観察し、自分の信じる科学を貫いてきたことを知りました。それを想像したときに、僕自身の悩みとか心配とかはとても小さな悩みのように感じられて、この言葉に力強さを感じたからです。

Q 今日の授業でどのようなことを学びましたか?

A 科学者の考え方を理解して、共感することができました。また、他の人の発表も聞いて、科学者がやってきたことや今まで聞いたことがあるだけの法則とか、理科で習ったことを深く知ることができました。そして、これからはもっと実験とか実習をしていろいろな自然の現象を深く理解していきたいと思うようになりました。

■生徒インタビュー②

Q あなたはどの科学者を選びましたか?

A カール・セーガンを選びました。

Q どうしてその人を選んだのですか?

A 彼は惑星の研究をしていて、NASAでも働いたそうです。「私たちは星のかけらでできている」という言葉を残していて、その言葉がかっこいいなと思って、深い意味を感じました。

Q どんな意味を感じましたか?

A 私たち人間一人一人がとてつもなく長い時間をかけて出来上がっていて、宇宙の一部であることやそれぞれがもとは一つの物のように思いました。異なる個人個人が大切な存在であるというメッセージにも感じました。

Q 人は一つであり多様性がある存在みたいな感じ?

A そうだと思います。

Q 今日の授業の感想を教えてください。

A 楽しかったです。私の話をうなづいて聞いてくれたり、感想を言ってくれたり、質問をしてくれたり、真剣に聞いてもらえたのがうれしかったです。

Q 今日の授業で学んだ事や感じたことを教えてください。

A 今までは先生が話すことをノートに取っているだけの授業でした。このような授業は今までに受けたことはありませんでした。自分で調べて意見を言い、お互いに考え方を共有できるのがとても楽しかったです。また、発表することで、聞く側の態度の重要性も知りました。今までは発表する側の立場だけで考えていましたが、聞く側も目線を向けたりうなずいたりすることで、気持ちよく発表ができますし、良い学習空間になるという事を知りました。

■本岡先生の想い

学習指導要領に示されているように、学ばなければいけないとされる内容がたくさんあるので、学び方と内容量についてはいつも悩まされます。ただ、私自身の体験として、詰め込み教育は生涯にわたって学ぶ意欲を削いでしまう可能性が高いと思っていますので、やはり楽しく、思わず夢中になってしまう学びの世界を提供することが私たち教員の責任なのではないかと考えています。実験や実習を通して体験的に学びながら、それらを少しずつ概念へと変化させ、そしてそれらを人の役に立つ形で活用することができる、そんな学びをこれからも研究していきたいと思います。

■まとめ

生徒の活動が中心の理科の学びの中に、ICT活用力、英語活用力、メタ認知力、コミュニケーションスキル、発表スキルの向上が見込まれる展開であり、入学すぐに実施する授業として参考になる取り組みでした。この授業を受けた生徒たちがこれからの学びに夢中になり、いつか「未来を創る」そんな人に成長していってくれることが期待される授業だと思いました。

(取材・記事 未来教育創造部)