いじめ教育講演会が行われました

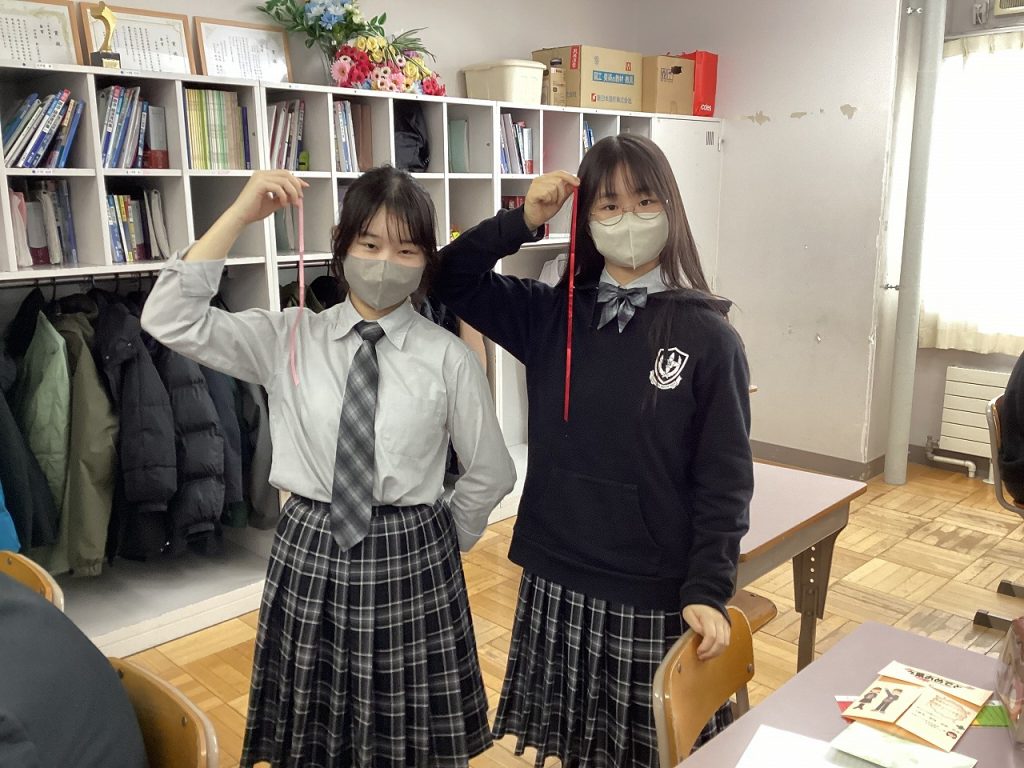

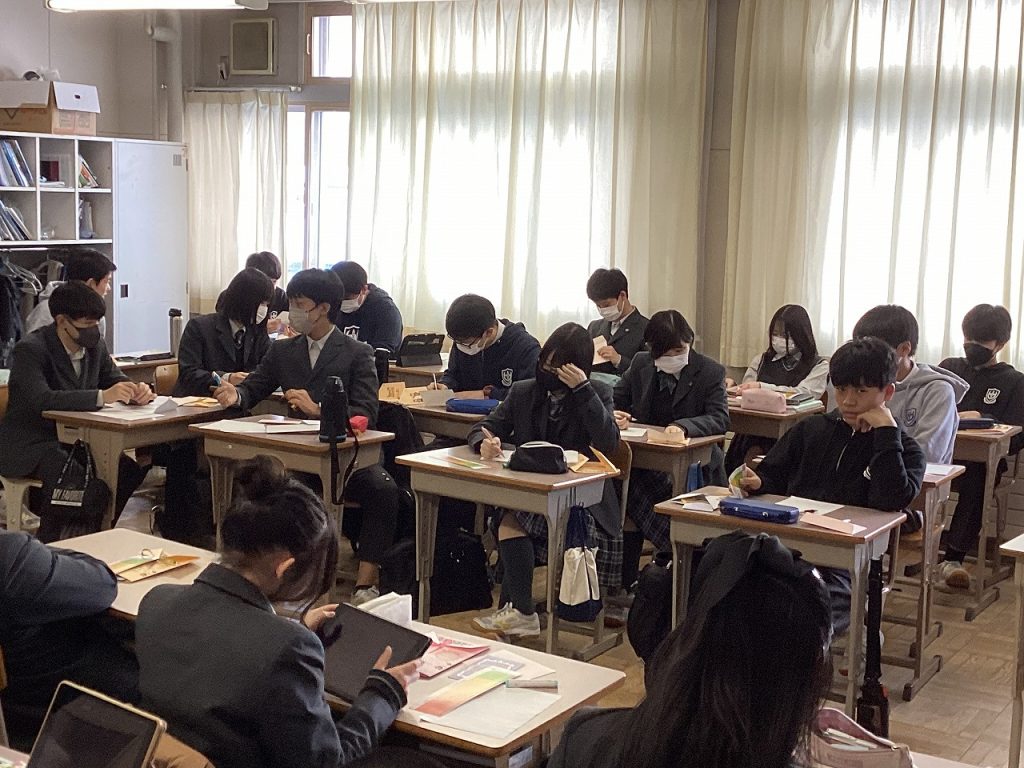

北海道医療大学心理科学部長の冨家直明氏をお招きし「コミュニケーションスキル」をテーマに講演していただきました。断り方の方法やノンバーバルコミュニケーション等の内容で、生徒のスキルアップにつながる貴重な時間となりました。

北海道医療大学心理科学部長の冨家直明氏をお招きし「コミュニケーションスキル」をテーマに講演していただきました。断り方の方法やノンバーバルコミュニケーション等の内容で、生徒のスキルアップにつながる貴重な時間となりました。

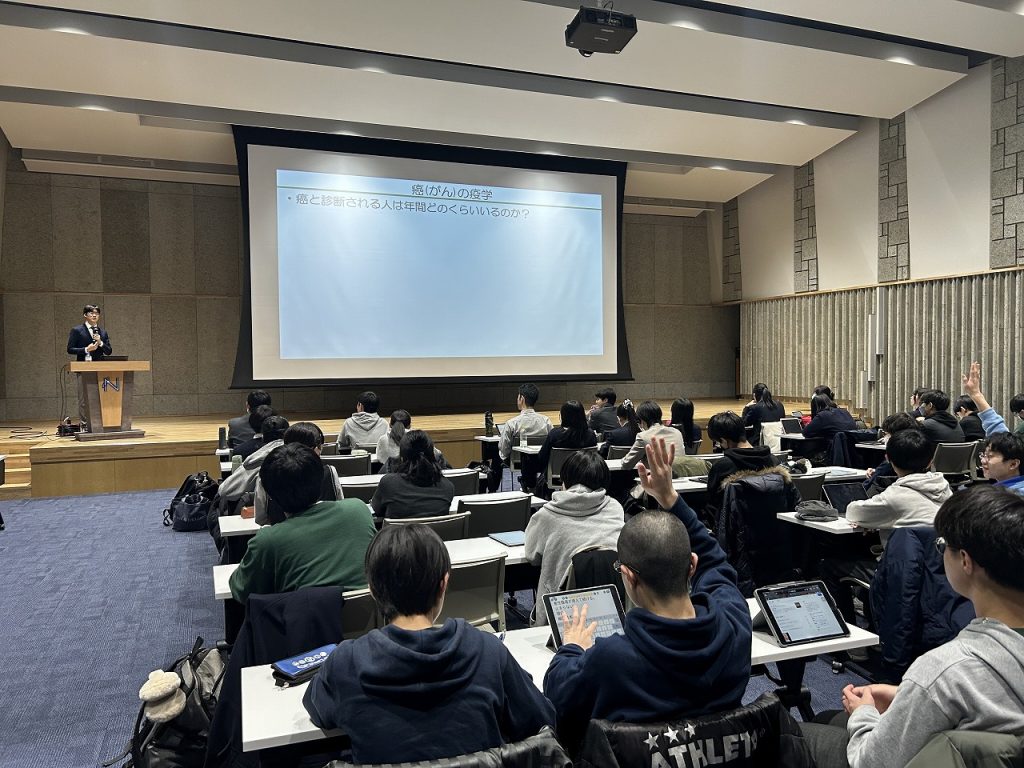

2月15日(土)に、今年度最後となる第5回の医学・医療講座が開かれました。今回の講師は、02月15日(土)北海道大学遺伝子病制御研究所分子神経免疫学分野の半田悠先生をお招きし、「がん治療の研究」というテーマで講演していただきました。参加した生徒・保護者は合わせて50名ほどでした。特に、一貫の高校1年生は、オーストラリア研修から帰ってきたばかりで代休期間でしたが、多くの生徒が参加していました。

講演で、半田先生は、ご自身の経験をもとに、臨床医とはちがう「研究医(研究者としての医師)」のキャリアパスについて、図を使ってわかりやすく説明してくれました。さらに、現在研究されているがん治療にまつわる遺伝子や細胞に関するお話を、歴史的な研究経緯も含めて丁寧に説明されました。

内容的にとても難しい内容ではありましたが、講演後のアンケートの記述を見ても、「半田先生が分かりやすくかみ砕いて説明してくれたおかげで分かりやすかった」「研究をする医師というのは知らなかったが今回の話で興味がわいた」などの声が上がっていました。

なお、講演後の質疑応答の時間も、多くの手が上がり、毎度のように予定時間が超過してしまいました。

今年度後期から始めた「医学・医療講座」は今回で終了です。毎回生徒や保護者にアンケートをとりましたが。満足度がとても高く、ご協力いただいた講師の方々には頭が下がる思いです。来年度もこのような機会を設けていきたいと考えております。(文責:高校MLP担当 中村)

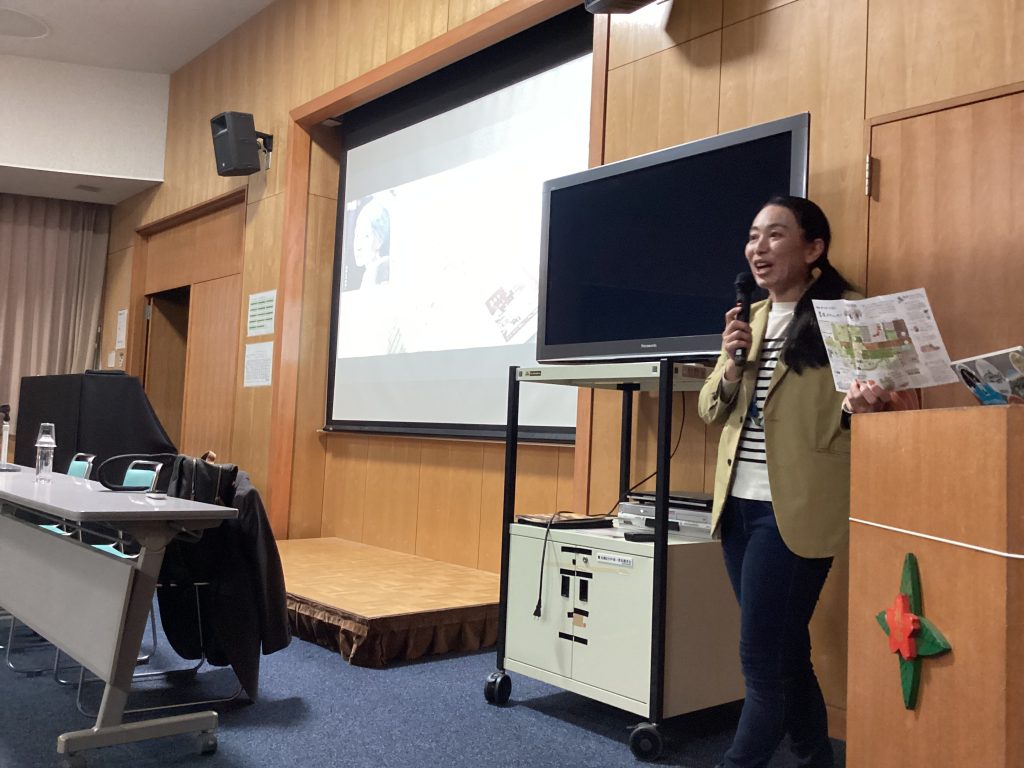

令和7年2月19日(水),中学3年生を対象にいのちの授業を行いました。15歳のいのちに贈る 今と未来のためについて、一般社団法人Design of your Life誕生学協会 いのちの授業・誕生学プログラム認定講師、渋谷容子先生をお招きし、学びました。

命の始まりの大きさ、命をつなげる力、変わってゆくからだと心について、また自分を守るための意識を育むための知識をスライドやVTRを用いて分かりやすく講演して頂きました。

15歳の自分が今考えるべきこと、両親からの愛情を受け取りここまで育てられてきたこと、自分を大切にするために今必要なことを学び、命について、性について、性的マイノリティーに限らず、多様性を認め合い、誰もが自分らしく生きられるということを考える良い機会となり、笑顔あふれる授業となりました。

講演後は,両親からの直筆の手紙と保健室から9年間の成長記録が手渡されました。

本校のSS未来創造Ⅰ選択者は、現在、課題研究テーマ選定に向けて大変苦労しています。自分の興味・関心を持つ分野を基盤にして、「もう一歩視野を広げて世界を見てみよう」というねらいで、衆議院議員 今枝宗一郎先生が動画配信している「教えて 今枝先生」を視聴しました。

今枝先生は、2024年9月に本校を視察訪問していただき、SSHなどの探究活動に対して生徒一人一人に貴重なご助言や熱い励ましをいただきました。 「教えて 今枝先生」シリーズには未来の社会全般に渡って、分かりやすく解説していますが、今回は特に先進的な科学技術の中でも「ITERなどの未来のエネルギー問題」や「エッジAIなどの半導体関連」を中心に視聴しました。

生徒は、教科書だけでは学ぶことができない、日々猛烈な速さで進化する科学の現状に触れて、驚きの表情を見せると同時に現在進めている、課題研究のテーマ決めの参考とするように真剣なまなざしで動画を見ていました。

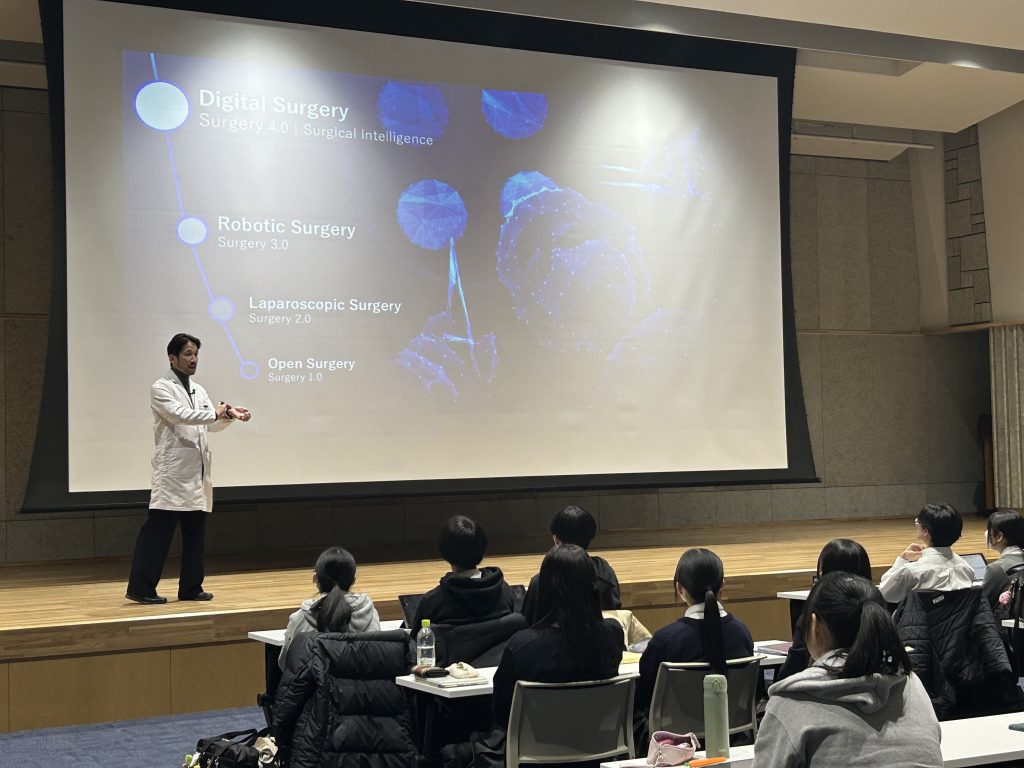

1月18日(土)に第4回の医学・医療講座が開かれました。今回の講師は、北海道大学病院の医療・ヘルスサイエンス研究開発機構臨床研究開発センター長補佐で、また藤田医科大学でも先端ロボット・内視鏡手術学講座を担当されている渡邊祐介先生をお招きして、「最新の医療技術と新しい医療の創出」というテーマで講演していただきました。参加した生徒・保護者は今回も45名ほどでした。今回は大学入試共通テスト試験日でほとんどの高校3年生が参加できなかったにもかかわらず、いつもと同じだけの参加者がいました。

講演では、渡邊先生は、ご自身の経験をもとに、回り道をしてから医師の道を選んだこと、そして、今医師として働くことの有難さや素晴らしさを感じていることを冒頭に話され、その後、製薬や再生医療、AI医療や遠隔医療、ロボット医療などの最先端医療の現状について次々と話してくださいました。中高生にもわかりやすく、写真や動画、そしてユーモアあふれるエピソードを交えての説明だったため、90分間という時間があっという間に過ぎていきました。参加した生徒も保護者の方々も、新薬が開発されるまでに莫大な費用と時間が必要となることや今の医療がここまで進んでいることに驚くと同時に、強く興味の芽が刺激されたようでした。

講演後の質疑応答の時間も、多くの手が上がり、毎度のように予定時間が超過してしまいました。

次に第5回医学・医療講座は2月15日(土)14:00~15:30を予定しています。講師は北海道大学遺伝子病制御研究所分子神経免疫分野の半田悠助教です。この第5回目をもって、今年度の医学・医療講座は最終回となります。

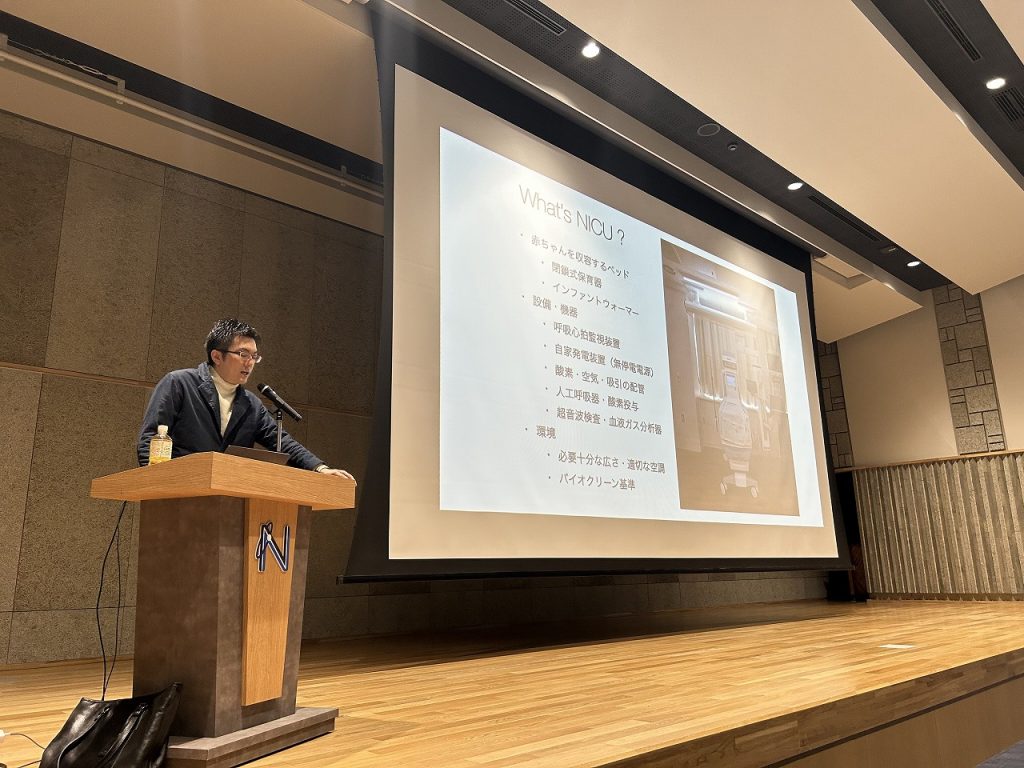

12月21日(土)に第3回の医学・医療講座が開かれました。今回の講師は、札幌医科大学附属病院の産科周産期科で新生児を担当されている坂井拓朗助教にお越しいただき、「新生児・小児医療」をテーマに講演していただきました。参加した生徒・保護者は今回も45名ほどでしたが、これまでで1番高校生の参加者の割合が多くなりました。

坂井先生は、ご自身の現場での経験、医学研究、そして学生への教育の3点からお話をされました。特に、「子どもが生まれることは奇跡だ」というメッセージは参加した中高生の胸を突くものでした。そして、時に出生時1キログラムにも満たない未熟児を育てるNICUでのご自身の話や、切迫流産や染色体異常の胎児とその家族の話など、非常にリアリティあふれる話を聞き、参加した生徒たちは、それまでの「新生児」という言葉のイメージが大きく変わったようでした。

講演後の質疑応答の時間にも、たくさんの手が挙がり、またもや予定時間を超過してしまいました。講演していただいた坂井先生、どうもありがとうございました。

次の第4回医学・医療講座は1月18日(土)14:00~15:30を予定しています。講師は北海道大学病院の医療・ヘルスサイエンス研究開発機構の渡邊祐介先生です。また多くの方のご参加をお待ちしております。

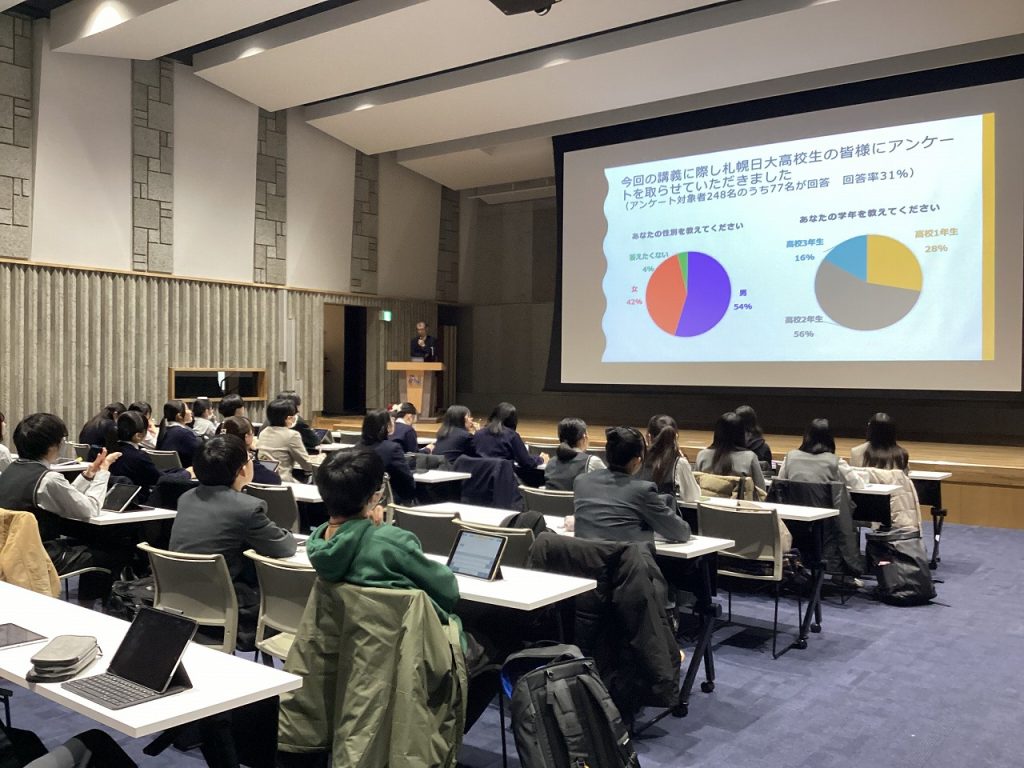

11月30日(土) 第2回医学・医療講座を実施しました

第2回目の医学・医療講座は、JR札幌病院の産婦人科の山中郁仁医長にお越しいただき、「中高生のための性教育~学校では教えてくれない産婦人科医からのお話~」と題して講演をしていただきました。 参加した生徒・保護者は今回も45名ほどで、1回目よりも特に保護者の方の参加者が増えました。

山中先生の話は、学校教育で行われてきた性教育の沿革から始まり、現在の中高生の性教育に対する意識を、校内で実施したアンケートを基に話されました。さらに、性に関する法体制の話も交えながら、低年齢での妊娠の実態と望まない妊娠、その上で望まれる、適切な人間関係を大切にすることを基調とした性教育の在り方へと言及されました。

参加した生徒も保護者も、少子化の進むこの日本で、適切な性教育の必要性を感じるとともに、自分自身について深く学ぶ時間となったようでした。

第3回医学・医療講座は12月21日(土)14:00~15:30を予定しています。講師は札幌医科大学付属病院の小児科医坂井拓郎助教となっています。また多くの方のご参加をお待ちしております。

2024年12月4日(水)5時間目、SS未来創造Ⅰでは北海道大学大学院情報科学研究院の末岡 和久教授をお迎えし、「半導体教室~今話題の半導体ってなに~」というテーマで出前講座を実施しました。この企画は、北海道経済部産業振興局次世代半導体戦略室との連携によって実施されたものです。

講座では、まず「半導体の定義」や「半導体デバイス(電界効果トランジスタ)の仕組み」についての説明がされた後、「半導体の進化で何が変わったか?」についての解説がありました。半導体について一通り学んだあとは、末岡先生が持参したシリコンウエハーの実物を観察したり、半導体を実際に製造している様子を動画で見せていただきました。

先端半導体で現在課題となっている「2nmの世界」は、ほぼ原子の大きさのレベルであり、この精度で半導体を制作することは、「人間技とは思えない」という声が生徒から聞かれました。

講座終了後も末岡先生にいろいろと質問する生徒もいました。

今回の出前講座は、今後あらゆる業界がデジタル化する中で半導体の重要性をあらためて認識する機会となりました。

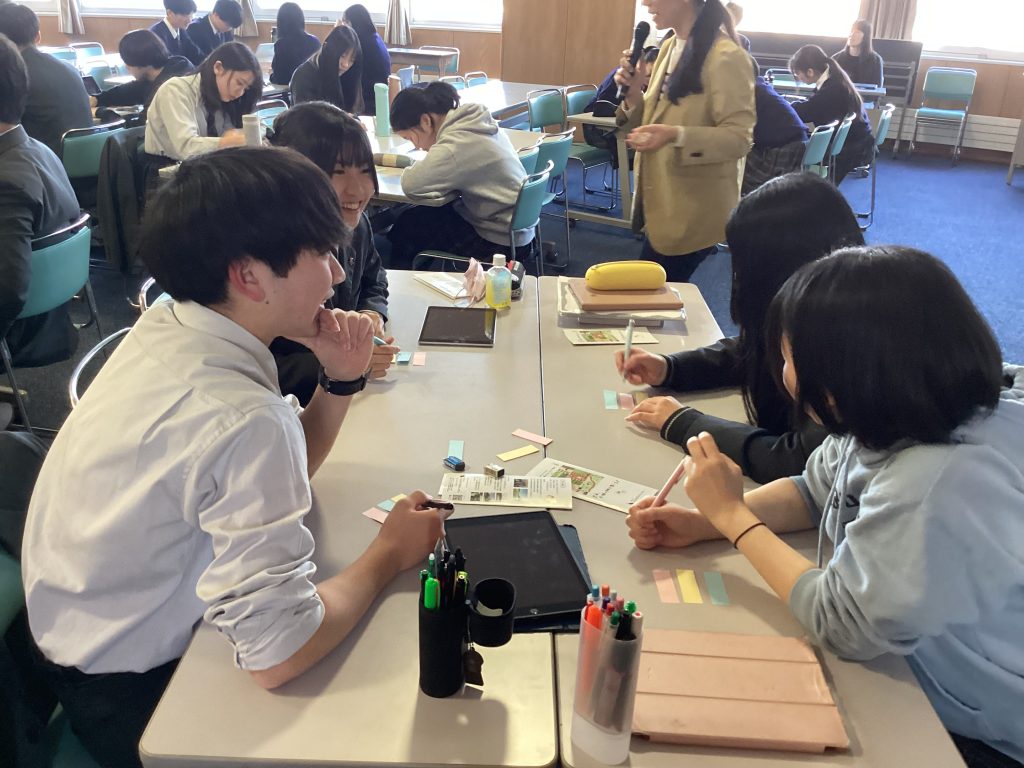

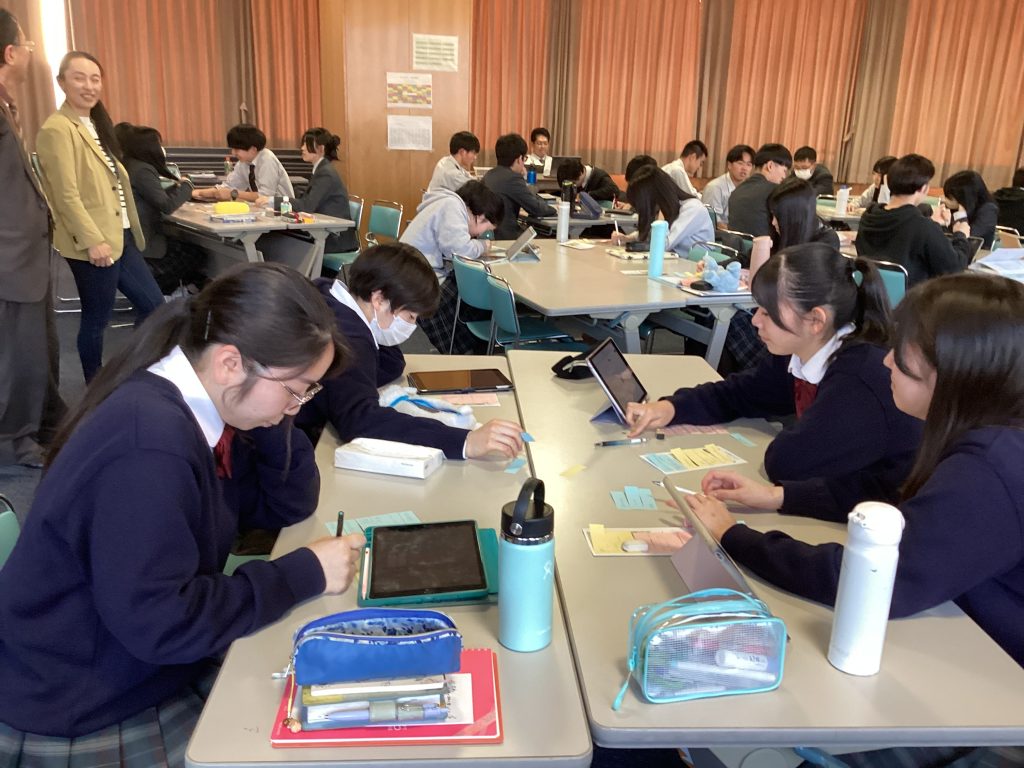

11月25日(月)5~7時間目、高校2年生SGL授業の一環として、中高一貫校舎レセプションホールにおいて、株式会社いただきますカンパニー代表取締役井田芙美子さんによるトークショー並びにワークショップが行われました。

井田さんはHBCテレビの『今日ドキッ!』でコメンテーターも務められており、「農場ピクニック」という仕事をゼロから生み出し、会社を作り、人を育て、近年は女性の社会参画や様々な検討会やシンポジウムで積極的に発言をされています。また、修学旅行の受け入れ(海外からの観光客含む)も積極的に行っています。

ワークショップでは「生きる道の見つけ方」「生き抜く方法」をテーマに、生徒4人グループで意見交換しながら各自「好きなこと」と「得意なこと」を利用して「嫌いなこと」を減らす方法アイディアを生み出しました。

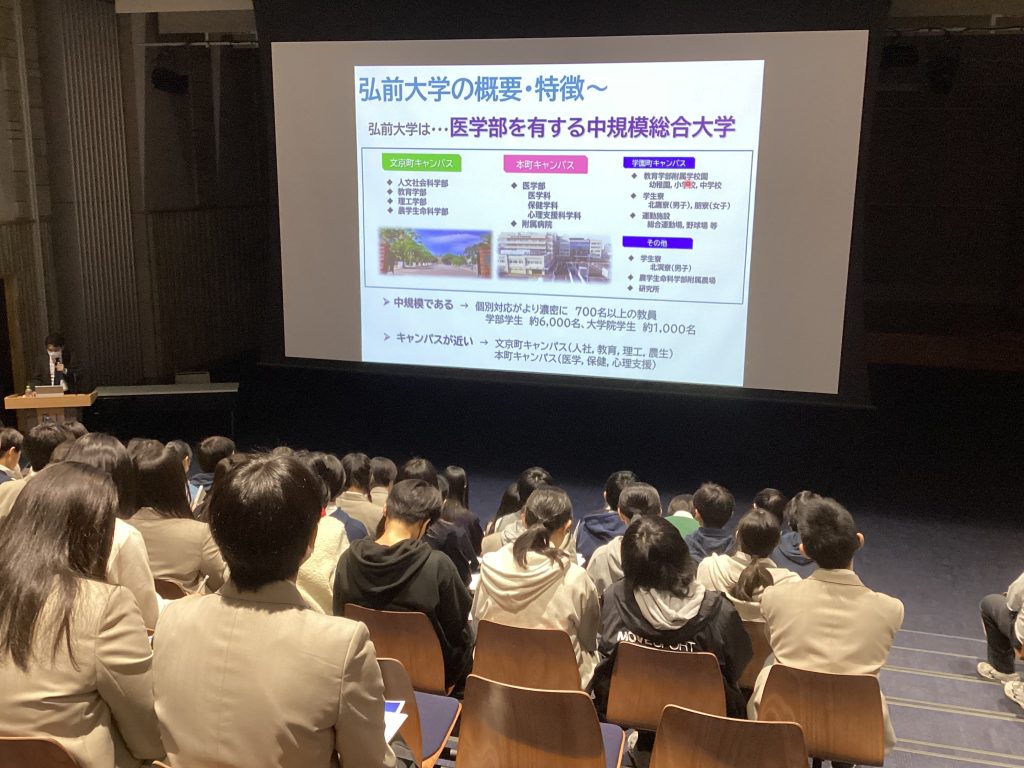

例年、高校校舎1年生のPS特進コースを対象に実施されている国公立大学ガイダンスが、10月28日(月)の北海道大学を皮切りに、11月1日(金)まで開催されました。

日程と参加大学は下記のとおりです。

実施日 曜日 大 学 名

10月28日 月 北海道大学

10月29日 火 小樽商科大学

10月29日 火 公立千歳科学技術大学

10月29日 火 公立はこだて未来大学

10月31日 木 室蘭工業大学

10月31日 木 札幌市立大学

10月31日 木 北海道教育大学

11月1日 木 弘前大学

なお、10月29日と31日の両日はそれぞれ3つの大学から聴講希望を選んで参加する形態です。道内の国公立大学をメインとしていますが、総合大学として弘前大学にも講演を依頼しています。

初日の北海道大学の講演では、大学生活に対する様々な観点からの大学生活のとらえ方を研修しました。その内容を受けて、2日目以降の各大学からは、教育カリキュラム、特色、入試などの情報を聴講しました。生徒は熱心に聞きいり、質問などもありました。また、講演後に作成する感想文についても非常に熱心に取り組んでいました。

現1年生は新課程3年目の入試となるため、様々な点で各大学ごとの変更も予測されます。特に注目すべきは後期日程の廃止や、その分の定員を年内実施の特別入試や学校推薦に振り分ける大学が増えていることです。また、本校で取り組んでいる「探究」を大学のカリキュラムや卒業要件に組み込んでいる様子も見られ、本校教育は大学での学究生活にうまく橋渡しができるとの印象を持ちました。参加した生徒たちは関心を持った大学や研究分野に来年度以降のオープンキャンパスをうまく結びつけると、各自の進路実現をすることができると思います。